Die denkenden Pferde von Elberfeld

Wo Lehrer heutiger Zeit an immer mehr Eseln scheitern, brachte ein verkrachter Pädagoge im wilhelminischen Berlin seinem Pferd Lesen, Schreiben und evtl. sogar Bruchrechnen bei. Eine Unglaublichkeit von Christian Meurer

Weiter als durch Hufscharren bis fünf zu zählen kam »Hans I« aber nicht und ging 1895 an Darmverschlingung ein. Von Osten präparierte Hansens Schädel und zog sich zu einer Fünf-Jahres-Einkehr in die Etagenklause zurück, um mittels einer furiosen Roßkur erstmals das Ausmaß tierischen Denkvermögens zu ergründen.

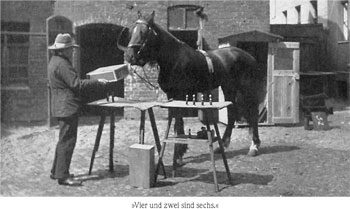

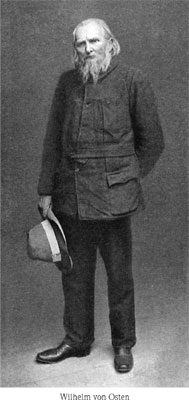

Weiter als durch Hufscharren bis fünf zu zählen kam »Hans I« aber nicht und ging 1895 an Darmverschlingung ein. Von Osten präparierte Hansens Schädel und zog sich zu einer Fünf-Jahres-Einkehr in die Etagenklause zurück, um mittels einer furiosen Roßkur erstmals das Ausmaß tierischen Denkvermögens zu ergründen.Altersstarrsinn und der Schmerz der Verkanntheit trieben den angehenden Kognitionsforscher schließlich nach Rußland, dort einen fünfjährigen »Orlow-Traber« zu erwerben. Er gab ihm Logis in der Zionskirchstraße um die Ecke und nannte ihn »Hans II«. Zum Einstieg ins Pensum kniete sich van Osten neben Hans aufs Hofpflaster, hob den rechten Vorderhuf an, setzte ihn wieder ab und zählte dazu, auf einen Kegel am Boden zeigend: Eins. Nach einer Woche waren zwei Kegel dran, dann drei, am Jahresende war das Duo bei fünfzehn. Preußens Volksschul- Stremel getreu folgte nun die Addition: von Osten packte etwa rechts vier, links zwei Kegel vor Hans aufs Tischchen, verdeckte die linken mit einem Kistchen und sagte dann: Hans vier und zwei sind sechs und hob das Kistchen hoch. Der Erfolg blieb nicht aus.

Von Ostens Adept Karl Krall - dem wir das meiste, was wir über Hans und seine intellektuelle Karriere wissen, verdanken - berichtet: Hans machte glänzende Fortschritte, nach zweijähriger Unterweisung besaß er Kenntnisse wie noch kein Tier zuvor, und dies Wissen war mannigfacher Art. Er konnte zählen, in den Hauptrechnungsarten rechnen, buchstabieren und lesen. Er erkannte die Töne, Münzen und Karten, die Zeigerstellung der Uhr und manches andere, was äußerlich wohl Änlichkeit mit bekannten Zirkuskünstlern aufwies, von diesem aber gründlich unterschieden, weil auf eigenem Können basierend. Erarbeitet hatten sich Lehrer und Schüler (neben Kopfnick-Ja und Kopfschüttel-Nein) ein primitives Abzählsystem mit dem rechten Vorderhuf (Schlußtritt mit dem linken), das, je nachdem, auf Zahlen, Buchstaben oder Töne wies. Nicht zu leugnen waren aber von Ostens pädagogische Defekte: War der Sonderling gegen seine Umgebung und als Hausherr gegen die von ihm abhängenden Mieter von rücksichtsloser Schroffheit, so war er gegen sein Pferd, bei dem für ihn jeder Zwang wegfiel, anmaßend und herrschsüchtig bis zum Übermaß ... Die Wiederholungen gingen ins Endlose und minderten die an und für sich nicht allzu starke Arbeitslust des Tieres, dessen Willen sich von Osten dadurch zu unterwerfen suchte, daß er eine falsch gezählte Zahl zur Strafe zwanzig bis dreißig Mal hintereinander wiederholen ließ. Es kam vor, daß am Schlusse das geistig und körperlich ermüdete Tier törichterweise noch zu etwa 700 Klopftritten gezwungen wurde. Hans, ganz kluges Pferd, revanchierte sich mit Renitenz, was den monomanischen Mentor vollends empörte. Mochte also viel den Unterricht hemmen: Teppichklopfen, Leierkästen, Straßenbahngeklingel, sperrigste Lernschranke blieb von Osten, der unaufhörlich auf das empfindliche und erregte Tier einwetterte, daß die Nachbarhöfe rings von der schrillen Stimme wiederhalten.

Von Ostens Adept Karl Krall - dem wir das meiste, was wir über Hans und seine intellektuelle Karriere wissen, verdanken - berichtet: Hans machte glänzende Fortschritte, nach zweijähriger Unterweisung besaß er Kenntnisse wie noch kein Tier zuvor, und dies Wissen war mannigfacher Art. Er konnte zählen, in den Hauptrechnungsarten rechnen, buchstabieren und lesen. Er erkannte die Töne, Münzen und Karten, die Zeigerstellung der Uhr und manches andere, was äußerlich wohl Änlichkeit mit bekannten Zirkuskünstlern aufwies, von diesem aber gründlich unterschieden, weil auf eigenem Können basierend. Erarbeitet hatten sich Lehrer und Schüler (neben Kopfnick-Ja und Kopfschüttel-Nein) ein primitives Abzählsystem mit dem rechten Vorderhuf (Schlußtritt mit dem linken), das, je nachdem, auf Zahlen, Buchstaben oder Töne wies. Nicht zu leugnen waren aber von Ostens pädagogische Defekte: War der Sonderling gegen seine Umgebung und als Hausherr gegen die von ihm abhängenden Mieter von rücksichtsloser Schroffheit, so war er gegen sein Pferd, bei dem für ihn jeder Zwang wegfiel, anmaßend und herrschsüchtig bis zum Übermaß ... Die Wiederholungen gingen ins Endlose und minderten die an und für sich nicht allzu starke Arbeitslust des Tieres, dessen Willen sich von Osten dadurch zu unterwerfen suchte, daß er eine falsch gezählte Zahl zur Strafe zwanzig bis dreißig Mal hintereinander wiederholen ließ. Es kam vor, daß am Schlusse das geistig und körperlich ermüdete Tier törichterweise noch zu etwa 700 Klopftritten gezwungen wurde. Hans, ganz kluges Pferd, revanchierte sich mit Renitenz, was den monomanischen Mentor vollends empörte. Mochte also viel den Unterricht hemmen: Teppichklopfen, Leierkästen, Straßenbahngeklingel, sperrigste Lernschranke blieb von Osten, der unaufhörlich auf das empfindliche und erregte Tier einwetterte, daß die Nachbarhöfe rings von der schrillen Stimme wiederhalten. Amtliche Gutachter für sein Treiben zu finden gelang v. Osten indes nicht. So annoncierte er im Juni 1902 in »Militärwochenblatt« Nr. 58 und »Vossischer Zeitung«: Meinen 7jährigen schönen, lammfrommen Hengst, mit welchem ich Versuche zur Feststellung des geistigen Könnens des Pferdes mache, will ich verkaufen. Er unterscheidet 10 Farben, liest, kennt die vier Grundrechnungsarten u. a. m. von Osten, Berlin, Gribenowstr. 10. Sein Kalkül: Den unumstößlichen Beweis beim Verkauf erbringen zu müssen. Aber erst auf ein neues Inserat im »Deutschen Offiziersblatt« (Leser dieser Zeitung können den Versuch zur Feststellung der geistigen Fähigkeiten des Pferdes unentgeltlich beiwohnen, von Osten, Berlin, Griebenowstr. 10) hin schrieb ihm Generalmajor a.D. Eugen Zobel, Fachschriftsteller für Pferdezucht aus Wilmersdorf, und erfuhr postwendend, täglich ab 11 Uhr im Hinterhof hospitieren zu können. Seitdem nahm Zobel an den Versuchen teil und warb für Hans, wo er konnte. Bald hatte der Hengst eine Ur- und Fangemeinde: von Osten, Zobel, dazu Reitermajor Richard Schoenbeck und der italienische Maler Emilio Rendich. Eineinhalb Jahre probierte man, von Osten forderte nochmals den deutschen Kaiser auf, eine Untersuchung zur Feststellung des Tatbestandes anzuordnen - erfolglos -, dann rang sich Zobel ein Schreibtisch-Bekenntnis ab (Das lesende und rechnende Pferd), und der Maler wurde auf die Redaktionen geschickt. Beim ihm bekannten Redakteur Beyer, Schriftleiter der »Weltspiegel«-Wochenendbeilage des »Tageblattes«, hatte er Glück, brav trabte der mit zum Hinterhof. Anfang Juli erschien 1904 dann Zobels Text im »Weltspiegel«, Rendichs italienische Version in der »L'illustratione Italia«. Einen sichtlich in Erregung zerknüllten »Weltspiegel« fand Berlins Zoodirektor Heck Tage später in seiner Post, Absender war ein Dürener Bekannter: der Afrikaforscher, Großwildjäger und Reiseschriftsteller C.G. von Schillings, der Heck ein erbostes Was ist denn das für ein Blödsinn und Schwindel? an den Rand gekritzelt hatte. Das müssen wir doch aufklären, da müssen wir doch hin?

Amtliche Gutachter für sein Treiben zu finden gelang v. Osten indes nicht. So annoncierte er im Juni 1902 in »Militärwochenblatt« Nr. 58 und »Vossischer Zeitung«: Meinen 7jährigen schönen, lammfrommen Hengst, mit welchem ich Versuche zur Feststellung des geistigen Könnens des Pferdes mache, will ich verkaufen. Er unterscheidet 10 Farben, liest, kennt die vier Grundrechnungsarten u. a. m. von Osten, Berlin, Gribenowstr. 10. Sein Kalkül: Den unumstößlichen Beweis beim Verkauf erbringen zu müssen. Aber erst auf ein neues Inserat im »Deutschen Offiziersblatt« (Leser dieser Zeitung können den Versuch zur Feststellung der geistigen Fähigkeiten des Pferdes unentgeltlich beiwohnen, von Osten, Berlin, Griebenowstr. 10) hin schrieb ihm Generalmajor a.D. Eugen Zobel, Fachschriftsteller für Pferdezucht aus Wilmersdorf, und erfuhr postwendend, täglich ab 11 Uhr im Hinterhof hospitieren zu können. Seitdem nahm Zobel an den Versuchen teil und warb für Hans, wo er konnte. Bald hatte der Hengst eine Ur- und Fangemeinde: von Osten, Zobel, dazu Reitermajor Richard Schoenbeck und der italienische Maler Emilio Rendich. Eineinhalb Jahre probierte man, von Osten forderte nochmals den deutschen Kaiser auf, eine Untersuchung zur Feststellung des Tatbestandes anzuordnen - erfolglos -, dann rang sich Zobel ein Schreibtisch-Bekenntnis ab (Das lesende und rechnende Pferd), und der Maler wurde auf die Redaktionen geschickt. Beim ihm bekannten Redakteur Beyer, Schriftleiter der »Weltspiegel«-Wochenendbeilage des »Tageblattes«, hatte er Glück, brav trabte der mit zum Hinterhof. Anfang Juli erschien 1904 dann Zobels Text im »Weltspiegel«, Rendichs italienische Version in der »L'illustratione Italia«. Einen sichtlich in Erregung zerknüllten »Weltspiegel« fand Berlins Zoodirektor Heck Tage später in seiner Post, Absender war ein Dürener Bekannter: der Afrikaforscher, Großwildjäger und Reiseschriftsteller C.G. von Schillings, der Heck ein erbostes Was ist denn das für ein Blödsinn und Schwindel? an den Rand gekritzelt hatte. Das müssen wir doch aufklären, da müssen wir doch hin? Mitte Juli pilgerten also v. Schillings, Zoodirektor Heck und Geheimrat Prof. Dr. Möbius vom Zoologischen Museum samt Assistentengefolge zur Pferdeschule auf den Prenzelberg: Vor diesem Auditorium schwor auch Saulus Schillings staunend ab und exerzierte in den nächsten Wochen höchstselbst mit Hans. Die Hundstage 1904 hatten also ihren Rummel, überall im Deutschen Reich bezog die Presse Position: »Reichsbote« und »Berliner Morgenpost« pro, »Schlesische Zeitung« und »Vorwärts« abwartend, contra hingegen »Kölnische Volkszeitung« (ein starkes Stück), »Frankfurter« (Schwindel) und »Magdeburger Volkszeitung« (Humbug). Bald erhielt ein Publikum aus Kasino-Offizieren der Berliner Garnisonen, stöckelnden Damen aus Berlin-W und reichlich Zille- Milljöh Gelegenheit, sich selbst ein Urteil zu bilden; die Vorführung übernahm von Schillings. Sportschriftsteller Haiperson dazu in Wiens »Allgemeiner Sportzeitung«: Immerhin war mir - und wohl der Mehrzahl der anwesenden Unparteiischen - die ruhigere einfache Art Herrn von Ostens unendlich lieber als die Unruhe und Nervosität, welche Herr Schillings, der wiederholt die Rolle des Examinators übernahm, an den Tag legte... Er überschüttete Hans und die Zuschauer mit einem Schwall von Redensarten, welche von Hans unmöglich verstanden werden können und lediglich eine Art Anregung (um nicht zu sagen Suggestion) der Anwesenden bezwecken.

Mitte Juli pilgerten also v. Schillings, Zoodirektor Heck und Geheimrat Prof. Dr. Möbius vom Zoologischen Museum samt Assistentengefolge zur Pferdeschule auf den Prenzelberg: Vor diesem Auditorium schwor auch Saulus Schillings staunend ab und exerzierte in den nächsten Wochen höchstselbst mit Hans. Die Hundstage 1904 hatten also ihren Rummel, überall im Deutschen Reich bezog die Presse Position: »Reichsbote« und »Berliner Morgenpost« pro, »Schlesische Zeitung« und »Vorwärts« abwartend, contra hingegen »Kölnische Volkszeitung« (ein starkes Stück), »Frankfurter« (Schwindel) und »Magdeburger Volkszeitung« (Humbug). Bald erhielt ein Publikum aus Kasino-Offizieren der Berliner Garnisonen, stöckelnden Damen aus Berlin-W und reichlich Zille- Milljöh Gelegenheit, sich selbst ein Urteil zu bilden; die Vorführung übernahm von Schillings. Sportschriftsteller Haiperson dazu in Wiens »Allgemeiner Sportzeitung«: Immerhin war mir - und wohl der Mehrzahl der anwesenden Unparteiischen - die ruhigere einfache Art Herrn von Ostens unendlich lieber als die Unruhe und Nervosität, welche Herr Schillings, der wiederholt die Rolle des Examinators übernahm, an den Tag legte... Er überschüttete Hans und die Zuschauer mit einem Schwall von Redensarten, welche von Hans unmöglich verstanden werden können und lediglich eine Art Anregung (um nicht zu sagen Suggestion) der Anwesenden bezwecken.  Am 12. August 1904 stand Hans dann Preußens Kultusminister Dr. Studt gegenüber. Schilderte die »Neue Preußische«: Der Hengst lötse eine Aufgabe, die Minister Studt mit Bleistift auf Papier geschrieben hatte; ergab bei Brüchen Zähler und Nenner (die Aufgaben wurden ihm schriftlich gezeigt) an, konnte zuzählen und abziehen ... Der Minister nahm verschiedene Stöcke und Schirme in die Hand, und das Pferd gab genau an, wieviel Stöcke und wieviel Schirme er hatte. Ferner stellte sich der Minister mit fünf anderen Herren in eine Reihe. Das »Pferd« sagte, wieviele Herren vor ihm standen, wie viele Strohhüte trugen, der wievielste Herr der größte war (bei dieser Frage mußte ein Assessor zurücktreten, der ebenso groß war wie der Minister, weshalb das Tier schwieg) und ebenso der kleinste. Die »Staatsbürger-Zeitung« sekundierte: Minister Studt nahm selbst Gelegenheit, die Fähigkeit des Tieres auf eine Probe zu stellen, einmal durch Zahlenversuche und dann durch Experimente mit einer Harmonika. Das gelehrige Pferd wußte ganz genau den Ton, den Minister Studt dem Instrument entlockt hatte. Noch überraschender waren die gelungenen Versuche mit den drei Photogrammen, die Herr Schillings sich von den Anwesenden erbat. Aus einer Reihe von aufgestellten Personen konnte das Pferd ohne Zögern diejenigen herausfinden, deren Photogramme ihm vorgezeigt wurden. Den Beschluß bildeten die interessanten Angaben des Pferdes über Erinnerungstage. So wurden die Geburtstage des Kaiserpaares, des Kronprinzen, die Tage von Sedan, Weihnachten mit einer Präzision angegeben, die in Erstaunen setzte. Minister Studt sprach höchste Bewunderung aus, Wilhelm II. ließ seine Flügeladjutanten von Moltke und von Scholl in der Griebenowstraße sondieren. Die »New York Times«: By the time this article is printed, the kaiser, who has heard with interest of this horse prodigy, will have seen the animal. Die Audienz blieb Hans erspart, Komponist Richard Strauß wenigstens ließ sich des Gaules absolutes Gehör vorführen sowie dessen 15-Lieder-Repertoire: Hans klopfte u. a. »Ich hatt' einen Kameraden« und den »Jungfernkranz« aus dem »Freischütz« mit, was der »Elberfelder Generalanzeiger« mit dem Rat quittierte, doch beizeiten eine Symphonia equestris zu komponieren. Es gab erste Imitationen: In Castans Panoptikum in der Friedrichstraße wurde »Rosa, das gelehrte Pferd« vorgeführt, auch Zirkus Sarrasani zeigte neben boxenden Hengsten noch jahrelang ein »Wunderpferd aus Berlin«, »Der kluge Hans« wurde Werbemarke für Striegelbürsten, Spielzeug und Likör, Couplet-Sujet und auf Scherzpostkarten gedruckt: Berlin hat jetzt den klügsten Gaul / doch nach der Morgenpost ihr Maul / da ist die Sache oberfaul. Die hatte nämlich inzwischen ihre Meinung geändert. Theorien aller Art wurden ventiliert: James Fillis, Leiter der Kaiserlichen Kavallerieschule in St. Petersburg, und Artist Kolzer vom Zirkus Busch schwante eine »Futterdressur«, Psychologieprofessor Moll vermutete argwöhnisch ein »Gedankenlesen nach Cumberland«, Autor Feodor Freund schlug von 4000 Broschüren, die Hans eine Gedächtnis-, aber keine Denkleistung unterstellten, immerhin 32 los.

Am 12. August 1904 stand Hans dann Preußens Kultusminister Dr. Studt gegenüber. Schilderte die »Neue Preußische«: Der Hengst lötse eine Aufgabe, die Minister Studt mit Bleistift auf Papier geschrieben hatte; ergab bei Brüchen Zähler und Nenner (die Aufgaben wurden ihm schriftlich gezeigt) an, konnte zuzählen und abziehen ... Der Minister nahm verschiedene Stöcke und Schirme in die Hand, und das Pferd gab genau an, wieviel Stöcke und wieviel Schirme er hatte. Ferner stellte sich der Minister mit fünf anderen Herren in eine Reihe. Das »Pferd« sagte, wieviele Herren vor ihm standen, wie viele Strohhüte trugen, der wievielste Herr der größte war (bei dieser Frage mußte ein Assessor zurücktreten, der ebenso groß war wie der Minister, weshalb das Tier schwieg) und ebenso der kleinste. Die »Staatsbürger-Zeitung« sekundierte: Minister Studt nahm selbst Gelegenheit, die Fähigkeit des Tieres auf eine Probe zu stellen, einmal durch Zahlenversuche und dann durch Experimente mit einer Harmonika. Das gelehrige Pferd wußte ganz genau den Ton, den Minister Studt dem Instrument entlockt hatte. Noch überraschender waren die gelungenen Versuche mit den drei Photogrammen, die Herr Schillings sich von den Anwesenden erbat. Aus einer Reihe von aufgestellten Personen konnte das Pferd ohne Zögern diejenigen herausfinden, deren Photogramme ihm vorgezeigt wurden. Den Beschluß bildeten die interessanten Angaben des Pferdes über Erinnerungstage. So wurden die Geburtstage des Kaiserpaares, des Kronprinzen, die Tage von Sedan, Weihnachten mit einer Präzision angegeben, die in Erstaunen setzte. Minister Studt sprach höchste Bewunderung aus, Wilhelm II. ließ seine Flügeladjutanten von Moltke und von Scholl in der Griebenowstraße sondieren. Die »New York Times«: By the time this article is printed, the kaiser, who has heard with interest of this horse prodigy, will have seen the animal. Die Audienz blieb Hans erspart, Komponist Richard Strauß wenigstens ließ sich des Gaules absolutes Gehör vorführen sowie dessen 15-Lieder-Repertoire: Hans klopfte u. a. »Ich hatt' einen Kameraden« und den »Jungfernkranz« aus dem »Freischütz« mit, was der »Elberfelder Generalanzeiger« mit dem Rat quittierte, doch beizeiten eine Symphonia equestris zu komponieren. Es gab erste Imitationen: In Castans Panoptikum in der Friedrichstraße wurde »Rosa, das gelehrte Pferd« vorgeführt, auch Zirkus Sarrasani zeigte neben boxenden Hengsten noch jahrelang ein »Wunderpferd aus Berlin«, »Der kluge Hans« wurde Werbemarke für Striegelbürsten, Spielzeug und Likör, Couplet-Sujet und auf Scherzpostkarten gedruckt: Berlin hat jetzt den klügsten Gaul / doch nach der Morgenpost ihr Maul / da ist die Sache oberfaul. Die hatte nämlich inzwischen ihre Meinung geändert. Theorien aller Art wurden ventiliert: James Fillis, Leiter der Kaiserlichen Kavallerieschule in St. Petersburg, und Artist Kolzer vom Zirkus Busch schwante eine »Futterdressur«, Psychologieprofessor Moll vermutete argwöhnisch ein »Gedankenlesen nach Cumberland«, Autor Feodor Freund schlug von 4000 Broschüren, die Hans eine Gedächtnis-, aber keine Denkleistung unterstellten, immerhin 32 los.  Ab dem 6. September nahmen 13 Sachverständige (u.a. Zoodirektor Heck, Reitermajor Keller, Zirkusdirektor Busch und Psychologie-Professor Stumpf) die Untersuchung auf und kamen am 22. September überein, keinerlei Dressurtricks bemerkt zu haben: Durch die Gesamtheit dieser Beobachtungen wird nach der Meinung der Unterzeichnenden sogar auch das Vorhandensein

Ab dem 6. September nahmen 13 Sachverständige (u.a. Zoodirektor Heck, Reitermajor Keller, Zirkusdirektor Busch und Psychologie-Professor Stumpf) die Untersuchung auf und kamen am 22. September überein, keinerlei Dressurtricks bemerkt zu haben: Durch die Gesamtheit dieser Beobachtungen wird nach der Meinung der Unterzeichnenden sogar auch das Vorhandenseinu n a b s i c h t l i c h e r Zeichen von der gegenwärtig bekannten Art ausgeschlossen.

Dann brach ausgerechnet Maler Rendich mit dieser Hypothese. Ihn hatte von Schillings Gebaren derart irritiert, daß er seine Schäferhündin Nora seinerseits auf kleinste Kopfbewegungen abrichtete. Es klappte so durchschlagend, daß er Psychologieprofessor Stumpf einweihte. Rendichs Retraite: Das Pferd kann weder rechnen, lesen, noch überhaupt irgendwie eine komplizierte Denkarbeit ausführen, aber es beobachtet sehr scharf und reagiert mit großer Leichtigkeit auf eine gewisse Bewegung, die der Befrager ausführt. Dieses Zeichen besteht in einem leichten Heben des Kopfes ... Diese Bewegung kann von dem Fragesteller bewußt ausgeführt werden, erfolgt aber bei sehr vielen Menschen unbewußt. Debatten in der »Psychologischen Gesellschaft« zeitigten am 13. Oktober eine zweite Kommission, und deren Urteil war niederschmetternd: Das Pferd versagt, wenn die Lösung der gestellten Aufgabe keinem der Anwesenden bekannt ist, beispielsweise, wenn ihm geschriebene Ziffern oder zu zählende Gegenstände so dargeboten werden, daß sie den Anwesenden unsichtbar bleiben. Es versagt ferner, wenn es durch genügend große Scheuklappen verhindert wird, Personen, denen die Lösung der Aufgabe bekannt ist, vornehmlich den Fragesteller zu sehen. Einsichten, die von Kommissionschef Pfungst z.T. persönlich erkämpft waren: Hans biß ihn beim Anlegen der Sichtblende jedes Mal. Pfungsts Theorie der »minimalsten Regungen« walzte er zum Präzedenzfall aus: Die Studie ist so etwas wie eine Gründungsakte des Behaviourismus. Im »Klugen-Hans-Effekt«, einem durch Doppelblindversuch auszuschließenden Verfahrensfehler, lebt das Tier in der Sozialforschung heute noch.

Robert Musil, zur gleichen Zeit wie Pfungst an Stumpfs Institut inskribiert, beschreibt den Kommilitonen im Tagebuch allerdings als eigentlich Altphilologe, wohlhabend, übertrieben genau, komisch, rechthaberisch, unerträglich, studierte ewig, promovierte nie und fragwürdigen Herausgeber von Sammelbänden für vergleichende Musikwissenschaften- eventuell also ein Obskurant auf der Hintertreppe zur Venia legendi, der von Osten da der öffentlichen Demontage preisgab; auch Großwildjäger von Schillings und Zoodirektor Heck rückten abrupt von dem Alten ab. Der erwog, mit Hans nach Amerika zu verschwinden, und traktierte ihn wieder ganz allein.

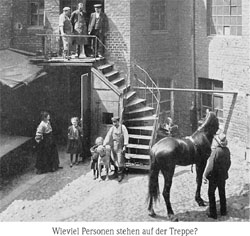

Robert Musil, zur gleichen Zeit wie Pfungst an Stumpfs Institut inskribiert, beschreibt den Kommilitonen im Tagebuch allerdings als eigentlich Altphilologe, wohlhabend, übertrieben genau, komisch, rechthaberisch, unerträglich, studierte ewig, promovierte nie und fragwürdigen Herausgeber von Sammelbänden für vergleichende Musikwissenschaften- eventuell also ein Obskurant auf der Hintertreppe zur Venia legendi, der von Osten da der öffentlichen Demontage preisgab; auch Großwildjäger von Schillings und Zoodirektor Heck rückten abrupt von dem Alten ab. Der erwog, mit Hans nach Amerika zu verschwinden, und traktierte ihn wieder ganz allein.Derweil im bergischen Elberfeld der Rhein-Ruhr-Patrizier und Großjuwelier Karl Krall alles über Hans aus der Lokalpresse ausgeschnitten hatte. Nun reiste er nach Berlin und schlug von Osten vor, auf seine, Kralls, Kosten eine Falsifizierung zu wagen. Krall setzte Scheuklappen durch, eine Augenprüfung nach dem »Snellenschen Verfahren« testete Hans auf Stab- und Weitsichtigkeit, ein an einer Wäscheleine aufgehängtes Spektrum den Farbsinn. Nachts wurden brennende Kerzen und Lichtbilder eingesetzt. Krall berichtete später: Am ersten Abend wurden wir gleich zu Beginn durch ein heftiges Gewitter gestört: Es war geradezu dramatisch, wie Hans, erschreckt durch die grellen Blitze und die krachenden Donnerschläge, auf dem Hof unhersprengte, dass die Funken flogen. Aber trotz seiner Aufgeregtheit antwortete er, sobald er für einen Augenblick beruhigt und vor das Lichtbild geführt werden konnte, richtig. Kaum war Pfungsts »Zeichenhypothese« also ausgeschlossen, kannte Kralls Forschungselan keine Grenzen mehr: Zur Gehörprüfung ließ er Apparaturen zur Erzeugung schwacher Geräusche und Tropfgeräte bauen und Riechstäbe mit Ammoniak-, Vanillin- oder Karbolgeruch anfertigen; bekannt gemacht wurde Hans auch mit dem Unterschied der Tätigkeits- und Leideform bei Zeitwörten, gleichseitigen und rechtwinkligen Dreiecken, Magnetismus, Kompaß und Himmelsrichtungen (worüber sich Krall mit von Osten verkrachte). Meist reiste der Elberfelder Emphathiker mit den Diplom-Ingenieuren Busse und Gehrke an. Die saßen dann als Hilfsprotokollanten bis tief in die Nacht mit einem Lämpchen auf der Hoftreppe und mußten Störfälle wie den vom 29. April 1906 notieren: Die aus den Fenstern der verschiedenen Stockwerke zuschauenden Nachbarn störten fortwährend durch immer lautere Zwischenrufe: »Falsch, Hans! Ha-ans!« »Blödsinn !«»Paß doch uff Hans!« usw. Die erleuchtete Fenster ringsum waren belagert von Hunderten von Menschen, die die Versuche mit anulkendem Gegröle begleiten. Herr von Osten lässt sich nicht beirren. Läßt Hans zur Strafe 30mal wiederholen. »Da wird man ja verrückt bei!«

Auf seine letzte Lieblingsidee verfiel von Osten ebenfalls durch Krall: Hans im sprechen auszubilden. Krall erinnert sich: Im Geiste sehe ich noch deutlich vor mir, wie wir uns des Nachts, um ungestört zu sein, beim trüben Scheine der Stallaterne bemühten, den Hengst zum Aussprechen der Selbstlaute zu bringen. Es war für mich unverkennbar, wie gut er verstand, was er sollte, und wie er sich alle Mühe gab, unseren Wünsch zu erfüllen. Dabei machte er den engen dumpfen Stall oft bedenklich unsicher, weil er die merkwürdige Eigentümlichkeit hatte, die Laute nur bei starker, körperlicher Bewegung auszustoßen: er »sprach« und wieherte nur im Sprunge, als wenn er sich erst in Schwung hätte versetzen müssen.

Ab 1907 mistete der im Hof wohnende Schreinermeister Piehl bei Hans, von Osten war aufs heimatliche Gut östlich der Oder retiriert - unversöhnt: Ist dieser Verbrecher schlechter Laune, was sehr häufig der Fall ist, schrieb er Krall im April 1907, so nützt alles nichts. Dieses entharrte Vieh besitzt wenig guten Willen und ist, trotzdem es viel gelernt hat, dumm. Dieser englische Satan zählt bis 50 und ein anderes Mal kann er gar nicht zählen. Ich hasse nichts mehr als diesen ausgetragenen Halunken.

Fern von ihm erlag er im Juli 1909 einem Leberkrebs. Der greise Meister war, als ich (Krall) im Mai an sein Sterbelager eilte, sehr zusammengefallen und litt heftig an innerlichen Schmerzen; das letzte Wort zu mir war eine Verwünschung seines Hans, dem er die Schuld gab an dem herben Missgeschick seines eigenen Lebens. Sein dauernder, tiefer Haß gegen sein Pferd, dem er ein Ende vor dem Mörtelwagen wünschte,dauerte bis zuletzt.

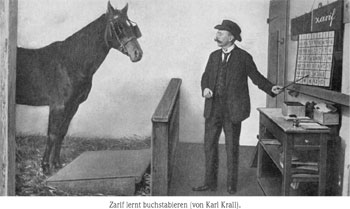

Nach der Beisetzung auf dem Zionskirchhof ließ Krall den Hans vom Lehrter Bahnhof nach Elberfeld expedieren; Mitschüler warteten schon. Unterstützt von Major Schoenbeck, da ich keinerlei Pferdekenntnis besaß, hatte sich Krall im Juli 1908 zwei junge Araberhengste verschafft, Muhamed und Zarif, und ihnen in Stallungen des Wuppertaler Kommerzien-Krösus von der Heydt einen stilechten Klassenraum eingerichtet. Am 1. November 1908 war Schulanfang, jedes Pferd paukte täglich zwei Stunden. Das Trittverfahren hatte Krall vereinfacht (Einer nun mit dem rechten, Zehner mit dem linken, Hunderter wieder mit dem rechten Vorderhuf) und ein leicht angeschrägtes Klopfpult schreinern lassen. Jetzt pochten Muhamed und Zarif darauf schon an die Tafel geschriebene Zahlwörter und das Datum sowie zu Grammophonplatten Musikstücke, Taktarten und Namen von Komponisten; wobei Muhameds Eifer von Zarifs Phlegma stark abstach: Rechnete der eine schon seit dem 13. November, so der andere erst ab Ende Januar 1909 - und das auch nur dank des Schneiderschen Rechenknechts. Nach fünf Monaten taxierte Krall seine Pennäler auf der Stufe des klugen Hans und unterwies nun alle drei, Pfungsts Umwelteinflüsse ausschaltend, nur noch mit Scheuklappe. Trotzdem verwandelten sie problemlos gemeine in Dezimalbrüche, suchten Hauptnenner (worin Hervorragendes geleistet wurde), lösten Regel-de-Tri-Aufgaben und Gleichungen mit einer Unbekannten, wobei Krall erstmals eigenständige Hilfsrechnungen feststellte, zogen Wurzeln und potenzierten. Und beileibe nicht nur auf deutsch: Nach einigen Wochen, vermerkt Krall, konnte ich, fast ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, mit ihnen Zähl- und Rechenaufgaben in französischer Sprache bis zur Zahl 100 vornehmen. Mittels einer beweglichen Silhouette des Wilhelm von Osten ging man auch der Signalwirkung kleinster Zuckungen weiter nach, und es wurde eine Pferdeschreibmaschine gebaut; die erstaunlichste Entdeckung Kralls war jedoch, daß sich die Pferde einer eigenen Orthographie bedienten: Ich schrieb die Tatsache, das sie das Wort »Pferd« meistens nicht mit dem eingeübten pf, sondern mit f begannen, anfänglich keine Bedeutung zu. Wenn ich sagte: “»Du hast einen Buchstaben vergessen“« so erfolgte nachträglich noch das p. Erst als sich derartige Irrtümer auch bei anderen Wörtern zeigten, als v statt f, ä statt e, t statt d buchstabiert wurde, was ich als Lehrer »gewissenhaft« verbesserte, merkte ich, daß die Pferde die ihnen vorgesprochenen Wörter- selbst die orthographisch erlernten- nach der Klangfarbe wiedergaben. Des durchdachten Prinzips wegen ließ er sie gewähren: Die Pferde ließen von selbst Vokale aus, die in der Aussprache vorhergehender oder nachfolgender Konsonanten enthalten sind. Sie buchstabieren flt statt Feld, zucr oder zukr statt Zucker, tredn (treten), zn (zehn), lf (elf, eine ganz sinngemäße Abkürzungsweise). M. a. W: Seit 1909 entspann sich in den Stallungen an der Nützenberger Straße in Wuppertal der bislang konstruktivste Dialog zwischen Mensch und Pferd. Hans und Muhamed äußerten Befindlichkeiten („»faul sein“«), Zarif fing an zu petzen, und Krall ließ im Stall ein Telefon anbringen, um die Schüler auch mal anrufen zu können.

Gesprächskladden, die Von-Osten-Story und einen historischen Abriß gattungsübergreifender Kontakte veröffentlichte er 1912 im Schwerwälzer »Denkende Tiere«, der die gesamte Kontroverse noch einmal entfachte: Koryphäen wie der Neurologe Edinger (Frankfurt), der Zoologe Ziegler (Stuttgart), der Tierpsychologe Yerkes aus Cambridge und der Genfer Psychologe Claparede sprachen in Kralls Juwelierladen vor und schrieben Beiträge für Kralls Postille »Tierseele«. Sprachphilosoph Fritz Mauthner überdachte die Sache, »Monist« Ernst Haeckel sah sich bestätigt. Noch mehr inspirierten die »denkenden Pferde« die Literaten. Kaum verwunderlich, führt z.B. Morgensterns Palmström ein »Polizeipferd« vor ( Diese wackelt mehrmals mit dem Ohr/ Und berechnet den ertappten Tropf/ Logarithmisch und auf Spitz und Knopf). Gustav Meyrinck beschrieb in seinen Wonnen und Qualen im Jenseits, wie ihn nach dem Selbstmord am Charon ein Purgatoriums-Shuttle abholt, bespannt mit ächten Elberfelder Röss- die fressen bloß Quadratwurzeln. Max Brod fand in Kafkas Nachlaß eine Skizze über einen ehrgeizigen jungen Studenten, der sich für den Fall der Pferde von Elberfelde sehr interessiert hatte. Die Wuppertalerin Else-Lasker-Schüler, mit Kralls bestens bekannt, porträtierte den Pferde-Pestalozzi nicht nur in ihren »St. Laurentius«-Memorabilien, sondern stand auch persönlich in seiner Schuld: Ich habe Geld bekommen aus Elberfelde, von dem Besitzer der rechnenden Pferde, schreibt sie Karl Kraus am 9. Juli 1914.

Gesprächskladden, die Von-Osten-Story und einen historischen Abriß gattungsübergreifender Kontakte veröffentlichte er 1912 im Schwerwälzer »Denkende Tiere«, der die gesamte Kontroverse noch einmal entfachte: Koryphäen wie der Neurologe Edinger (Frankfurt), der Zoologe Ziegler (Stuttgart), der Tierpsychologe Yerkes aus Cambridge und der Genfer Psychologe Claparede sprachen in Kralls Juwelierladen vor und schrieben Beiträge für Kralls Postille »Tierseele«. Sprachphilosoph Fritz Mauthner überdachte die Sache, »Monist« Ernst Haeckel sah sich bestätigt. Noch mehr inspirierten die »denkenden Pferde« die Literaten. Kaum verwunderlich, führt z.B. Morgensterns Palmström ein »Polizeipferd« vor ( Diese wackelt mehrmals mit dem Ohr/ Und berechnet den ertappten Tropf/ Logarithmisch und auf Spitz und Knopf). Gustav Meyrinck beschrieb in seinen Wonnen und Qualen im Jenseits, wie ihn nach dem Selbstmord am Charon ein Purgatoriums-Shuttle abholt, bespannt mit ächten Elberfelder Röss- die fressen bloß Quadratwurzeln. Max Brod fand in Kafkas Nachlaß eine Skizze über einen ehrgeizigen jungen Studenten, der sich für den Fall der Pferde von Elberfelde sehr interessiert hatte. Die Wuppertalerin Else-Lasker-Schüler, mit Kralls bestens bekannt, porträtierte den Pferde-Pestalozzi nicht nur in ihren »St. Laurentius«-Memorabilien, sondern stand auch persönlich in seiner Schuld: Ich habe Geld bekommen aus Elberfelde, von dem Besitzer der rechnenden Pferde, schreibt sie Karl Kraus am 9. Juli 1914. Gewichtigstes Aushängeschild dieser Ehrenpforte: der Dichter Maurice Maeterlinck. 1911 für den Nobelpreis gekürt, lief der neuromantische Belgier 1913 in Elberfeld auf, Mirakel für den Groß-Essay »Der fremde Gast« zu schürfen. Krall traf er inmitten einer kleinen Menagerie: Mit Muhamed und Zarif mühten sich jetzt auch der blinde Riesenhengst Berto, das Shetlandpony Hänschen und der debile Zwergelefant Jama. Hans fehlte entschuldigt, wie Maeterlinck erfuhr: Eines Tages führte ein Stallknecht eine Stute in den Hof, und der keusche Hans verlor auf der Stelle den Kopf und riß sich an der Flankierwand seines Standes den Bauch auf. Man musste ihm die Eingeweide wieder in den Leib bringen und die Wunde zunähen. Seit dem Malheur kaute er Gnadenbrot auf dem Gut Obermetzges bei Mettmann.

Gewichtigstes Aushängeschild dieser Ehrenpforte: der Dichter Maurice Maeterlinck. 1911 für den Nobelpreis gekürt, lief der neuromantische Belgier 1913 in Elberfeld auf, Mirakel für den Groß-Essay »Der fremde Gast« zu schürfen. Krall traf er inmitten einer kleinen Menagerie: Mit Muhamed und Zarif mühten sich jetzt auch der blinde Riesenhengst Berto, das Shetlandpony Hänschen und der debile Zwergelefant Jama. Hans fehlte entschuldigt, wie Maeterlinck erfuhr: Eines Tages führte ein Stallknecht eine Stute in den Hof, und der keusche Hans verlor auf der Stelle den Kopf und riß sich an der Flankierwand seines Standes den Bauch auf. Man musste ihm die Eingeweide wieder in den Leib bringen und die Wunde zunähen. Seit dem Malheur kaute er Gnadenbrot auf dem Gut Obermetzges bei Mettmann.Er starb 1915. Den ausgestopften Kopf nahm Krall 1925 mit, als er nach München umzog, um dem Okkult-Professor Schrenck-Notzing zu assistieren; so gehörte Hansens Kopf zum Nachlaß, den Kralls Witwe 1929 der Ludwig-Maximilians-Universität vermachte, und hing bis zum alliierten Fliegerangriff vom 25. Juni 1943 im Büro des Bibliotheksdirektors.

Was nun wirklich dran war, dran ist an Hansens Gescheitheit? Tatsächlich ist es wohl so, daß sich tierischem Verhalten nur allzuleicht das Muster unterlegen läßt, das man haben möchte: hier tiefe Seelenregungen (Walgesänge usw.), da reiner Utilitarismus des Instinkts und Überlebenskampfes; und daß die Verhaltensforschung seit eh und je an dieser Komplexproblematik herumlaboriert und nur die Schulen und Konjunkturen je nach Zeitgeist wechseln. Wie man um 1900 glaubte, man könne Pferde wie 14jährige Schüler behandeln, sind derzeit die Pferdeflüsterer dran. Es sind aber durchaus auch andere Fälle von tierisch-menschlicher Kommunikation verbürgt, etwa der Fall der Schimpansin Washoe, die bei dem amerikanischen Forscherehepaar Fouts die Taubstummensprache erlernte; und die jüngste Tochter Thomas Manns, die Biologin Elisabeth Mann-Borghese, baute in ihrer Villa in Fiesole ihrem Setter Arli gleichfalls eine Spezialschreibmaschine, bei der er die Tasten mit der Schnauze herunterdrücken konnte und wohl bis zu vier- buchstabigen Wörtern kam.

Den hier geschilderten Pferde-Disput abgebrochen hatte aber bereits der 1. Weltkrieg: Wie eine Million Artgenossen rückten Muhamed und Zarif 1914 als Packpferde zur Westfront ab und ließen nichts mehr von sich hören, weder schriftlich noch sonst wie.

Aus den Versuchsaufzeichnungen Karl Kralls

(Niederschrift vom 7. Juni 1909)

Das Bild Schopenhauers wird den Pferden gezeigt.

Krall: »Der Herr heißt >Schopenhauer< also paßt auf! >Schopenhauer!«

Zarif (Buchstabiert erst k, was ausgestrichen wird, dann): sobnd...

Krall: »Falsch!«

Zarif: ...ndauer (Zarif wiederholt also trotz des Tadels das nd, sprich sobendauer).

Krall: »Sieh mal hier: >sch< (lautiert und gezeigt); nun Muhamed, also Schopenhauer!«

Muhamed: p schobndvn (n wird ausgestrichen)

Krall: »Falsch!«

Muhamed: r (dvr sprich dauer, der Konsonant »vau« gilt hier als Vokal, also sprich schobendauer.)